如何利用智墒监测数据 计算灌溉水有效利用系数

本文详细介绍了利用“智墒”土壤监测数据计算农田灌溉水有效利用系数的两种方法。第一种是手动计算法,通过智墒测得的灌溉前后多层土壤含水率,结合地块面积和毛灌溉水量,按照公式逐步计算出净灌溉用水量,最终得出系数值。第二种是利用“E生态”数据平台的自动化服务,用户只需创建实验、输入基础信息和灌溉记录,平台即可自动生成详细的系数报告,并支持基于作物ET根系的校正,极大地简化了计算过程,提高了效率和准确性。

如何利用智墒监测数据 计算灌溉水有效利用系数

一.利用智墒监测数据手动计算灌溉水有效利用系数

示例:

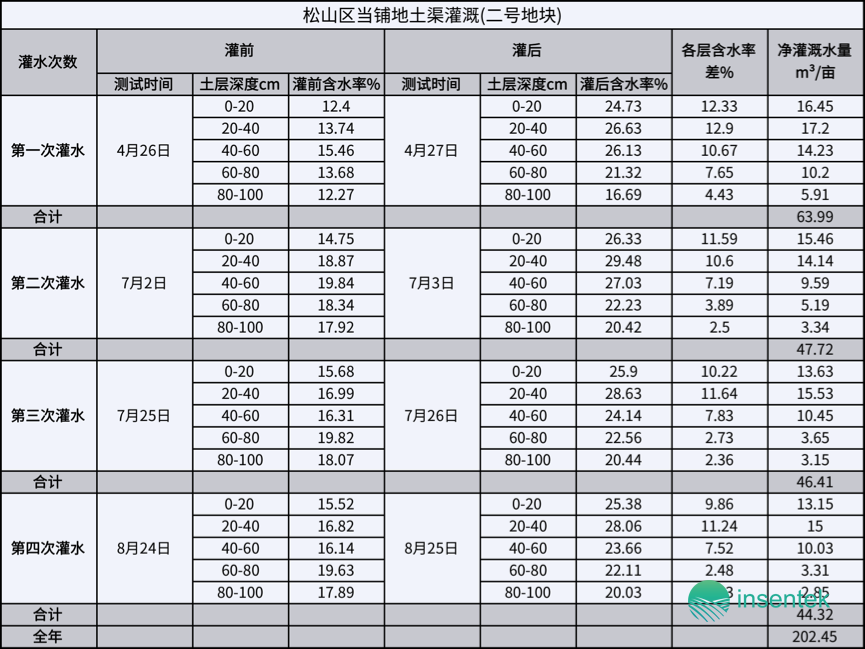

赤峰市松山区当铺地镇南平房村2组选取一块典型地块,地块面积350亩。

此地块为平地,土壤类型为壤土,种植作物为旱作物,灌溉期共灌水四次;根据旱作物灌水量,观测水泵额定的出水量和灌溉时间;土壤干容重:1.43*10³kg/ m³,片区中心其地理坐标为:东经118°52′05″、北纬42°22′30″。

灌前、灌后土壤含水率变化情况及灌水量见下表。

数据说明:

表中灌前灌后及对应土层深度的含水率均为智墒的实测数据。智墒监测数据为间隔10厘米。根据现行的灌溉水系数测算标准,需提供每20厘米含水量的数值,因此,将智墒相邻10厘米的水分数据做平均值处理,作为该20厘米的数据。例如:0-10厘米土层灌前含水量为12.3%,10-20厘米土层灌前含水量为12.5%,则0-20厘米土层的灌前含水量为 (12.3% + 12.5%) / 2 = 12.4%。

计算公式:

某土层净灌溉用水量 = 土层体积 × 土层灌溉后含水量的体积百分比增加量。

例如:0-20厘米土层,灌溉后含水量24.73%,灌溉前含水量12.40%,含水量增加了 24.73% - 12.40% = 12.33%。

则,一亩地该土层净灌溉水量 = 667m² × 0.2m × 12.33% = 16.45m³。

简化计算为:0.667 * 2 * 12.33 = 16.45 m³。

灌溉数据与计算结果表

整个表的计算过程为:

-

分别计算出每次灌溉后各个土层的净灌溉用水量

- 第一次灌水0-20土层:W田净i = 0.667 * 2 * 12.33 = 16.45 m³/亩

- 第一次灌水20-40土层:W田净i = 0.667 * 2 * 12.9 = 17.2 m³/亩

- ...依次计算

-

计算出每次灌溉的总净灌溉水量

- 第一次灌水:W田净 = 16.45 + 17.2 + 14.23 + 10.2 + 5.91 = 63.99 m³/亩

- 第二次灌水:W田净 = 15.46 + 14.14 + 9.59 + 5.19 + 3.34 = 47.72 m³/亩

- ...

-

计算典型地块一亩地一年的净灌溉用水量 W田净 = 63.99 + 47.72 + 46.41 + 44.32 = 202.45 m³/亩

-

计算典型地块的总净灌溉水量 W净 = W田净 × 地块总面积 = 202.45 × 350 = 70858 m³

-

计算灌溉水有效利用系数 该地块首部水表起始读数为677 m³,灌溉期末读数为148297 m³,毛灌溉水量为

W毛 = 148297 - 677 = 147620 m³该典型地块的灌溉水利用系数η = W净 / W毛 = 70858 / 147620 = 0.480

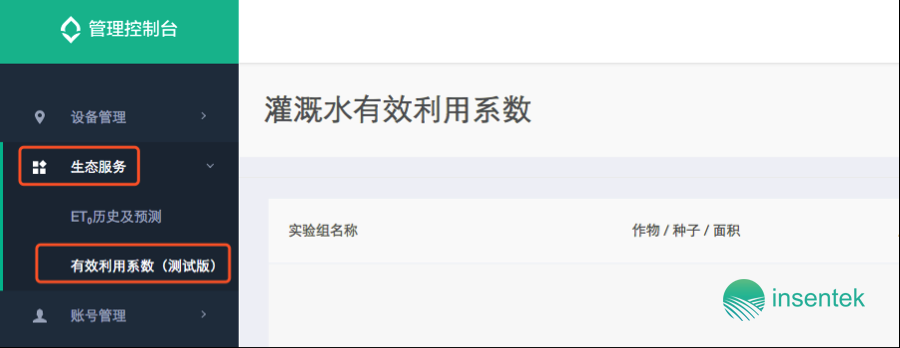

二.利用E生态平台有效利用系数自动测算服务计算

为了最大化的方便用户测算田间灌溉水有效利用系数, E生态数据平台不仅提供智墒所有数据的查看、下载、分析,还提供自动测算田间灌溉水有效利用系数;它根据智墒监测数据自动测算田间灌溉水有效利用系数。

第一步:登录WEB端E生态平台,点击【生态服务】—【有效利用系数】,进入自动测算页面;

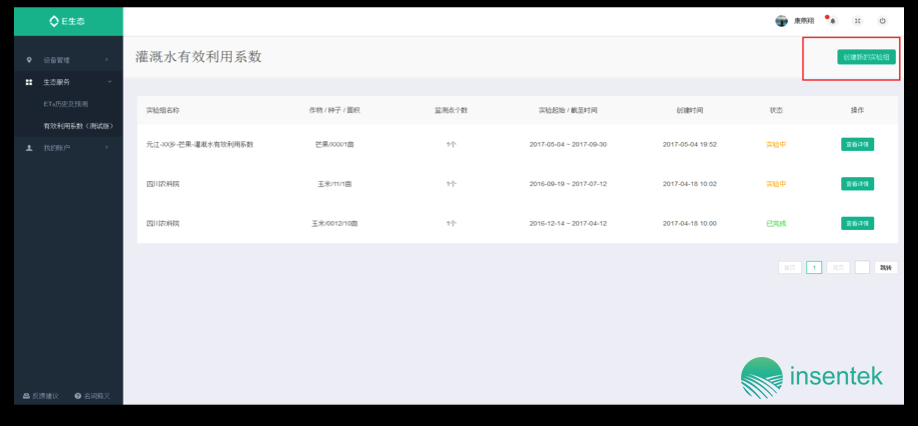

第二步:创建新的实验组;

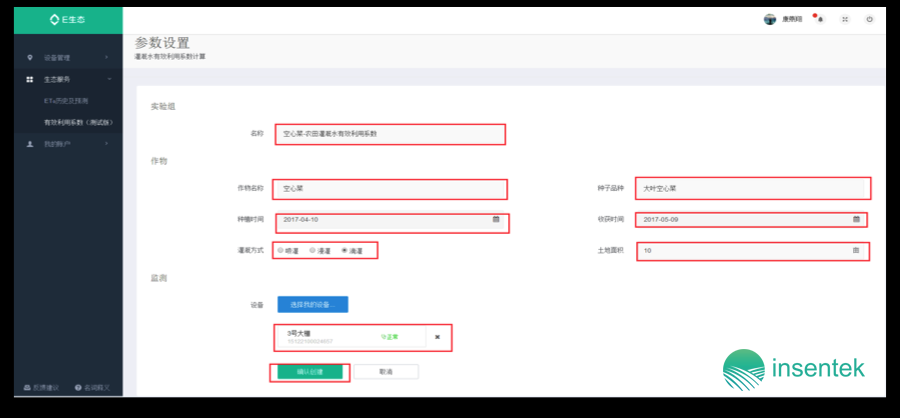

第三步:输入种植、时间范围等基础信息以及对应的智墒设备;

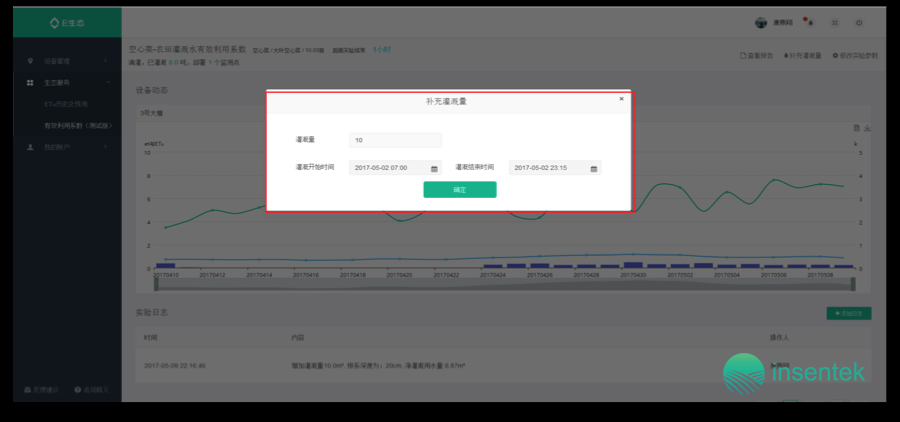

第四步:输入系统的灌溉信息;

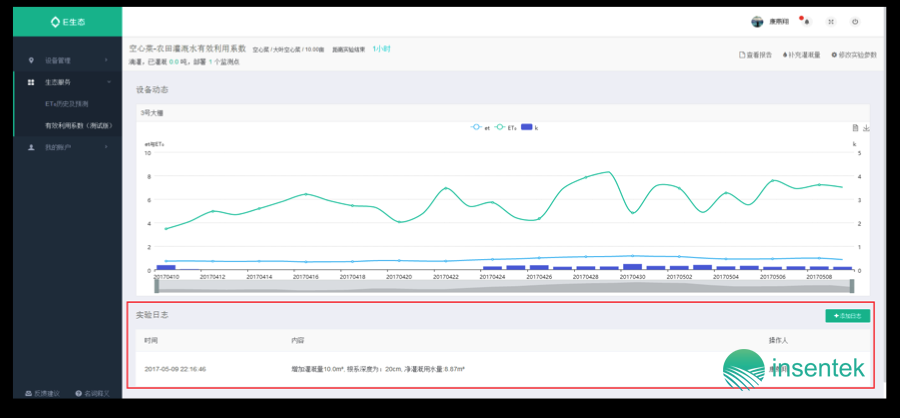

第五步:查看实验日志;

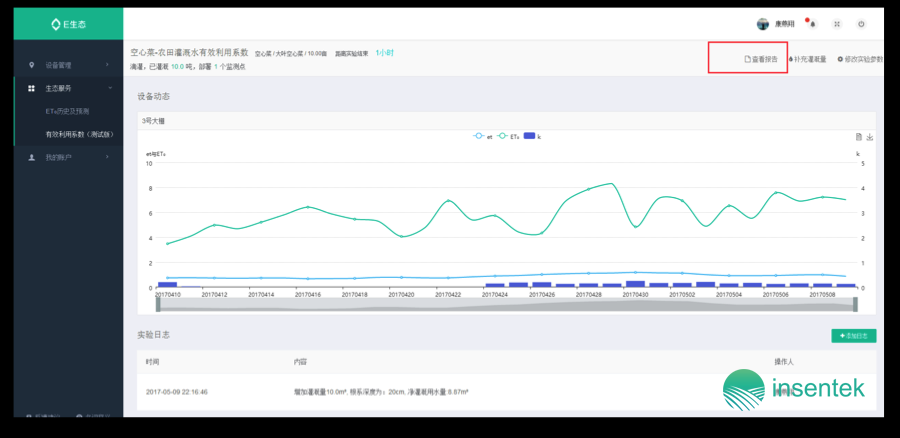

第六步:查看灌溉水有效利用系数报告;

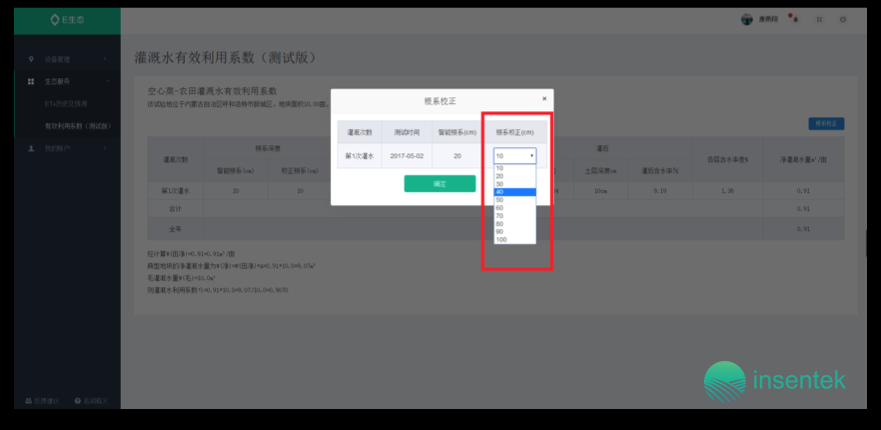

第七步:根系校正;

智墒监测的净灌溉用水量的计算需要基于作物活跃吸水根系的位置,即ET根,如果灌溉水有效利用系数测算不是基于ET根系计算,则需要进行“根系校正”的操作;校正之后,E生态自动重新计算灌溉水有效利用系数。

第八步:根系校正后再次查看报告